1940

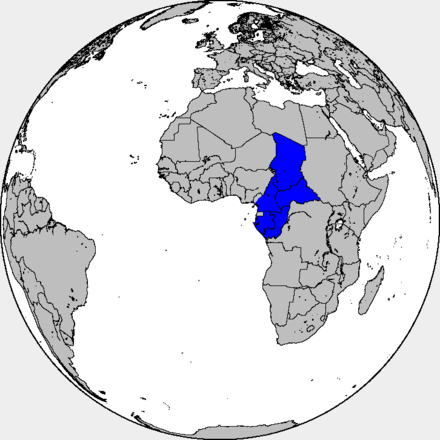

Fin Août 1940, l’Afrique Equatoriale Française et le Cameroun avaient basculé du côté de la “France libre”.

Le 11 octobre 1940, débarqua à Lomé un groupe de Français du Cameroun qui avaient refusé de suivre De Gaulle et avaient demandé a être rapatriés sur la France.

L'évêque de Lomé, Mgr Cessou, qui fit le 15 octobre 1940 un sermon retentissant, où il reconnaissait en même temps la légitimité du gouvernement du Maréchal Pétain et la “bonne foi” du général de Gaulle et de ses collaborateurs : “ce sont de bons français qui veulent la libération et la grandeur de la France”, pour conclure : “Restez en dehors des querelles des Européens”.

1941

A Lomé, le gouverneur Lucien Montagné fut finalement rappelé le 15mars 1941. Il s’efforça surtout de protéger du mieux qu’il put ses administrés, en particulier contre le blocus absurde que Vichy prétendait imposer à la Gold Coast voisine, d’où provenait en fait l’essentiel des produits industriels, dont le Togo avait grand besoin.

aigre dialogue du 19 mai 1941, quand l’administrateur de Lomé vint exiger un sacrifice financier supplémentaire : “Le président [Théophile Tamakloé], se faisant écho de la majorité, fait remarquer que la situation n ’est pas si bonne qu’elle paraît l’étre. Ily a encore - et surtout dans la ville de Lomé, où la vie est particulièrement chère - un grand nombre de chômeurs, qui seront gênés pour payer cette augmentation. Le commandant de cercle répond que le Conseil ne doit pas subordonner la solution de la mesure si importante qu’il doit prendre h des considérations de personnes basés sur la situation de quelques chômeurs, dont la plupart ne sont que des paresseux, qui n’auront, tout simplement, qu’à travailler un peu plus pour remplir convenablement leur devoir fiscal- devoir, du reste, négligé un peu trop souvent par la population indigène du chef-lieu”.

Rapport de l’inspecteur des Colonies Bourgeois-Gavardin du 21 août 1941 : La population indigène est calme ; elle semble témoigner d’un réel attachement pour la France. Mais les changements d ’ "éducateurs" que les circonstances lui ont imposés l’ont prédisposée aux loyalismes opportunistes et successif. Elle ne fera, je crois, rien contre nous ; mais la grande majorité cherchera avant tout, en cas d’épreuve, à éviter tout sacrifice. Elle abandonnera le moins fort, peut-être avec regret, mais sans hésitation”

1943

Bilan politique de janvier 1943 : “Quant à la masse indigène, elle demeure quasi-indifférente aux événements politiques et militaires. Elle continue à les exprimer en fonction de leurs incidences économiques sur son mode d’existence”

"Travail, Famille, Patrie" est la devise officielle de l'État français pendant la période dite du régime de Vichy.

L’une des actions de Cournarie sera d’accélérer et d’achever l’alignement complet de la législation du Togo sur celle de I’AOF, obtenant ainsi du CFLN d’ Algerie décret du 20 novembre 1943 qui “instaure temporairement l’assimilation fiscale entre le Togo et I’AOF”, ce qui, là encore, ne pouvait plaire aux Togolais.

L'impôt personnel passe de 48F en 1941 à 58Fen 1942, 8OF en 1943, lO5F en 1944 (85 seulement à Lomé, dont on reconnaît ainsi officiellement la détresse économique).

1944

Le 10 janvier 1944, Lomé voit enfin arriver un gouverneur authentiquement gaulliste, Jean Noutary, homme énergique jusqu’à la brutalité : ”J’ai mis fin, déclare-t-il dans son premier rapport politique, une fois pour toute ci la politique d’expectative dans laquelle s ’étaient complus mes prédécesseurs depuis novembre 1942“.

En août 1944, Noutary avait cru pouvoir écrire que “la propagande extérieure visant le rattachement du Togo à la Gold Coast ne trouve plus d’échos” (rapport du 13 août 1944). Il est fâcheux pour lui de devoir reconnaître qu’il a pris ses désirs pour des réalités(’) : neuf mois plus tard, il est obligé d’avouer que "certains organes de la presse indigène de Gold Coast ont pris prétexte [des pénuries] pourparler de famine au Togo et se livrer à de violentes attaques contre l’administration française, qui est accusée d’affamer ses administrés"

Désireux d’être seul maître à bord, et d’être sûr des capacités d’autonomie du navire, il ferraillera tenacement contre Dakar pour récupérer le plus possible d’autonomie pour le Togo. Jean Noutary obtient ainsi en septembre 1944 la restitution de la gestion (et des copieux bénéfices) du wharf et du chemin-de-fer. Noutary se consacrera surtout à imposer au Territoire un "effort de guerre" massif, au prix d’une répression sévère dont les vieux Togolais se souviennent encore avec amertume. A. Goeh-Akoé a calculé que, de 1937 à 1945, le total des sanctions disciplinaires passe de 2000 à 9300, celui des journées de prison de 5000 à 26 000, les amendes de 40 OOOF à 840 000 F (le franc a perdu les trois quarts de sa valeur, mais la multiplication est tout de même par 8).

Parmi les responsables du secteur privé, soupçonnés (fut-ce pour la simple écoute de la radio de Londres) de sympathies anglo-gaullistes. Sont arrêtés six commerçants fiançais et l’agent de la firme anglaise UAC, Sylvanus Olympio, qui sont déportés à Sokodé, puis à Djougou (Dahomey), comme le raconte avec humour R. Cornevin (1987 : 282-283), qui a connu les acteurs de cette tragi-comédie : "Ils furent logés au campement-hôtel. La ration de viande était de 500 grammes par jour. La consommation du vin (apporté de Lomé par les intéressés) aboutit le soir de leur arrivée à une somptueuse soulerie, si bien que [l’administrateur Perperty] décida de limiter Ia consommation à une bouteille par jour et par personne. Ces commerçants de Lomé auraient dû être internés à Sokodé, mais Mouragues, alors commandant du cercle du Nord, ayant bien connu ces sept personnalités, avec lesquelles il avait entretenu des relations cordiales quand il avait été administrateur-maire à Lomé deux ans avant, réussit d les faire passer à Djougou."

Les notables de la capitale adressent au gouverneur une lettre le conjurant "de faire tout ce qui vous serait possible pour réussir à faire épargner la ville de Lomé au cas où les événements en cours aboutiraient à une résistance armée du côté des forces militaires du Togo. Nous trouvons inutile de vous apprendre, Monsieur le Commissaire de France, que tout le pays est très agité à l'heure présente, et que le désarroi le plus émouvant règne depuis que l'ordre d'évacuer les femmes et les enfants a justifié cette pensée que la capitale togolaise pourrait se transformer en champ de bataille, sans tenir compte des deuils possibles et de la destruction des maisons et monuments [...]. Nous venons donc vous demander avec la plus forte insistance de déclarer Lomé ''ville ouverte" et, si cette déclaration dépassait vos pouvoirs, d'obtenir directement du Chef de l'Etat, qui, lui, veut la paix et le bien de ses peuples, que les hostilités éventuelles se déroulent au-delà de la ville de Lomé"

Des rapports de police (26 novembre, 4 décembre) lui confirment que c'est bien le principal avocat de la ville, Me Viale, qui a tapé les lettres des notables.

Convoqué, Viale se défend en affirmant avoir aidé Dina Olympio "dans un seul but politique, car mil n'ignore que l'agent de la UAC a une grande influence sur les indigènes du Territoire, ou tout au moins du chef-lieu". Quant à la pétition "rédigée vraisemblablement par le secrétaire du Conseil, Josiah Sanvee, et communiquée par Augustino de Souza". Me Viale ajoute qu'il est persuadé d'agir dans le grand bien de la population indigène, dont le courage n'a jamais été cité comme modèle".

Fureur de Saliceti : "Ainsi donc, il s'est trouvé à Lomé un Français, et qui plus est un avocat qui, dans une période très grave, où chacun devrait s'employer à fond pour soutenir et renforcer l'action des autorités civiles et militaires du Territoire, mettre son talent et son influence à leur service, rassurer les craintifs et calmer les excités, se prête ouvertement à des manoeuvres d'intimidation et de chantage à l'égard des autorités responsables [...]. Que les notables, escomptant le pire, aient pris peur des mesures de mise en défense de la ville de Lomé, la chose en soi n'est qu'une nouvelle preuve de la pusillanimité et de la couardise des indigènes du chef-lieu. Mais ce qui est grave, c'est que Me Viale ait tenu la plume de la façon que l'on connaît, et ce sans m'en avoir au préalable référé [...]. Il n'est pas exclu de penser que Me Viale partageait les sentiments des pétitionnaires et qu'il eût été, pour sa part, très heureux de pouvoir, à la faveur d'une tranquillité honteusement assurée, maintenir la fructueuse activité de son cabinet d'affaires [...] A nos yeux, Me Viale a démérité deux fois, en tant que Français et en tant qu'avocat [...]. Sa place n'est plus au Togo.

Je lui retire toute estime, toute confiance et toute considération ..."

Mais les changements politiques et les lenteurs administratives empêcheront Saliceti d'expulser Viale (qui, d'ailleurs, sait se défendre) de la commission municipale de Lomé.

1945

Car Noutary, autoritaire mais “républicain”, entend avoir le soutien formel de ses administrés.

A la Conférence de Brazzaville (30 janvier au 8 février 1944), les gouverneurs des colonies avaient, sous l'impulsion du général de Gaulle, lancé l'idée d'une "Union française" , qui associerait colonisés et colonisateurs dans une étroite symbiose.

Dans une lettre au gouverneur général du 24 mars 1945, Noutary explique qu'il "voudrait également que les indigènes soient appelés à donner leur avis à ce sujet. Aussi j'ai décidé de réunir à Lomé une commission où seraient représentées toutes les activités matérielles et culturelles de la colonie: vieux notables, jeunes évolués, chefs raciaux, fonctionnaires indigènes, planteurs, agriculteurs, etc.

Cette commission, où j'assisterai moi-même, avec le procureur de la République, mes chefs de service et certains chefs de circonscription, sera appelée à se prononcer sur :

- la participation des indigènes à l'administration locale,

- l'évolution de la coutume et de la société indigène,

- l'industrialisation du Territoire,

- le développement de l'assistance médicale et de l'enseignement,

- enfin une question très importante dans le Sud-Togo : la question des terres et de leur dévolution au moment des successions".

Le gouverneur général, mis devant le fait accompli, approuve avec réticence, constatant que "la colonie européenne est insuffisamment représentée"

La commission, ajournée le 7 mai pour cause de Victoire, eut donc lieu les 11 et 12 mai 1945, sous la présidence (assez directive) de Noutary, assisté de treize de ses chefs de service et de trois Français représentant la mission catholique, la mission protestante et la Chambre de Commerce, face à 45 Togolais, tous du "Bas-Togo"', comme on appelait alors le Sud : quelques vieux notables (Emmanuel Ajavon, Félicio de Souza, Lawson V,...) et surtout des jeunes, représentants les fonctionnaires indigènes, les agents du Parquet, ceux du Chemin de fer, ceux de l’Enseignement et de la Santé, avec des commerçants, des planteurs, et quelques chefs de canton des cercles du Sud (au total, il y a forte sur-représentation des Loméens).

Le 17 septembre, les présidents des conseils de notables des quatre cercles du Sud envoient un télégramme au ministre des Colonies, ainsi qu'au Secrétaire d'Etat américain, président d'un conseil des ministres des Affaires étrangères réuni à Londres :

"Au nom principaux chefs et notabilités représentants populations indigènes Togo français, avons honneur informer que renonçons élection député devant siéger parlement français pour raisons suivantes :

1- Togolais sont fermement résolus conserver leur statut de peuple sous mandat ;

2- Togolais ont exprimé à plusieurs reprises leur désir conserver intacte nationalité togolaise ;

3- Election député (qui sera forcément citoyen français) devant siéger parlement français est contraire aux aspirations légitimes des Togolais ;

4- Choix des Togolais se porte incontestablement sur mise en application règles selon principe du "trusteeship" conformément chapitre 12 de la Charte des Nations-Unies."

L'interprétation des résultats de l'élection du 21 octobre permit à chaque camp d'être satisfait. L'abstention était forte ; elle n'était pas majoritaire. Sur les 4775 Togolais électeurs, 2944 avaient voté, soit 61,7%. Bilan honnête pour l'Administration, mais de loin inférieur aux résultats des autres colonies: 92% à Dakar-ville, 89,5 % au Dahomey (seul), 85% au Sénégal2), 84 % en Côte d'Ivoire(3), 82% au Soudan-Niger, 80% en Guinée : le Togo se singularisait nettement. A l'échelle la plus fine dont nous disposions, le Nord (Sokodé - Mango) a voté à 83,3 %, le Centre (Atakpamé - Kpalimé) à 31,1 % (dont 4% de bulletins blancs ou nuls), ''Anécho"' à 39,9%, Tsévié à 72,7 % (dont 12% de nuls) et Lomé-ville à 72,3 %, dont 22 % de blancs et nuls: seulement 525 voix valables sur 1036 inscrits.

Ce n'était un triomphe pour personne, mais chacun se félicita du résultat.

Le rapport politique du 2s octobre 1945 décrit : "Les résultats de cette action patiente et méthodique permirent la formation, à Lomé, d'un mouvement en faveur de la participation aux élections, qui se groupa autour du Docteur Pedro Olympio. Il y a lieu de préciser qu'il s'agit d'un cousin de Mr Sylvanus Olympio, agent général de la UAC, qui, en coulisse, dirigeait la campagne abstentionniste. Ce mouvement de réaction, fort de l'appui de l'Admi-nistration, groupa rapidement un grand nombre d'évolués du chef-lieu, principalement des fonctionnaires. A la suite des premiers entretiens, le mouvement prit une ampleur accrue et s'intitula "Parti Togolais du Progrès", [avec] pour but de défendre les intérêts politiques, économiques et sociaux du

pays'.

Mais rien n'est parfait dans ce bas monde : "Faute de pouvoir se mettre d'accord sur un seul candidat, le PTP décida d'en présenter trois au premier tour de scrutin".

1946

En juillet 1946, Noutary note avec satisfaction un "relâchement des tensions politiques"'. (Lui et ses successeurs le croiront souvent, et seront toujours déçus). Le PTP est " en plein essor" ; le CUT "semble renoncer à s'implanter au Nord, mais se renforcer au Centre"' (Atakpamé, Kpalimé). Surtout, grâce à l'évolution amorcée grâce à lui, Noutary, et grâce à sa conférence de mai 1943, on va vers l'abandon d'une politique d'opposition soumise à une influence étrangère pour l'adoption d'un programme de revendication dans le cadre de la tutelle française.

En août 1946, la vie politique togolaise bat son plein, avec une multitude de réunions, de meetings, de conférences et de journaux pleins d'ardeurs polémiques : en particulier le nouveau Progrès de Jonathan Sanvee et le vieux Guide du Togo de Jonathan Savi de Tové, naguère pro-Administration, mais passé avec armes et bagages au CUT.

L'objectif: deux élections, l'une pour un député -cette fois du Togo tout seul- à l'Assemblée nationale de la IVème République française, qu'il n'est désormais plus question de boycotter, l'autre pour la nouvelle "Assemblée représentative" que la constitution de l'Union française prévoit dans chaque territoire.

Noutary, qui soutient à fond le PTP, est bien obligé de constater que le CUT est le plus dynamique, même si des éléments indisciplinés ou arrivistes y trouvent un terrain propice a leurs manoeuvres ; ils font l’objet d’une surveillance étroite.

Aux élections du 10 novembre 1946 pour le siège de députe a Paris, le candidat du CUT, le docteur Martin Akou, écrase celui du PTP, l'ingénieur Nicolas Grunitzky: 72,3 % des voix, la majorité dans la totalité des circonscriptions.

Noutary est bien obligé de reconnaître que le CUT, grâce aux moyens qu'il possède, à l'activité qu'il déploie et à la tradition qu'il représente, sort grand vainqueur de la compétition électorale.

Le 8 décembre 1946, les élections à l'Assemblée représentative du Togo sont un peu moins triomphales pour le CUT: Grunitzky l'emporte pour le PTP chez lui, à Atakpamé, et 9 indépendants se sont imposés localement, essentiellement dans le Nord. L'emprise du CUT, n'est pas assez forte sur les cercles du Nord pour y neutraliser le particularisme local.

1947

Fin 1947, S. Olympio rencontre un triomphe personnel quand il se rend à l'ONU -avec l'aide financière des militants du CUT et, en particulier, des commerçantes loméennes- pour y plaider la cause de l'union des Ewé. "Nous avions appris, raconte l'un des témoins de la séance, qu'un pétitionnaire était attendu et nous ne savions pas trop à quoi nous attendre. Aucun des délégués ne connaissaient grand'chose à l'Afrique, et je crois sincèrement que beaucoup d'entre eux s'attendaient à voir se précipiter au Conseil, dans un roulement de tam-tam, un personnage vêtu d'une peau de léopard. Au lieu de cela, S. Olympio se présenta dans un élégant complet d'hommes d'affaires. Les délégués ne l'ont peut-être pas perçu, mais ils venaient d'assister, pour la première fois, à ce que serait le spectacle de demain"'.

Avec lui, c'est l'Afrique Noire moderne qui fait son entrée dans l'arène mondiale. Olympio séduit les Nations-Unies, mais il n'en obtient rien, ni en 1947, ni plus tard : il n'est pas question de remettre en cause les frontières coloniales. Le mythe éwé tiendra encore le devant de la scène quelques années ; il devra céder la place, à partir de 1950, au thème de la réunification des deux Togo, puis, de plus en plus, à celui de l'Indépendance.